饒公親老師學恩

在我心目中,饒公是我的親老師。中國北方,親老師是手把手教導的入室弟子對老師的尊稱。我是香港中文大學歷史系學生,可惜並沒有選修及旁聽過饒公的課。這只能以我年少無知為遁辭。上世紀七十年代前後,中文大學人文學科教授星光熠熠,錢穆以後歷史相關任教的有牟潤孫、嚴耕望、全漢昇、余英時、李田意、王德昭、陳荊和、張德昌、孫國棟、羅球慶、許冠三和王曾才等。考古學有鄭德坤、林壽晉、楊建芳、王人聰。我是從大學三年級開始, 從歷史轉向考古學的專攻。

饒宗頤先生是中文系的教授。饒公是我心目中的親老師,這個親字,包含了多重含義。

第一,我出生在香港,與饒公都是香港人。1949年饒公來港後,在港生活69年之久,並沒有早年不少北漂在港學者花果飄零,過客無根的心態。香港是吾家為我們共同的信念。

第二,饒公原籍粵東潮州,講的母語應是我聽不懂的潮州話。不知何時開始,饒公也通曉了廣東白話。我們間喜得一直用港式的粵語交流。這種特別親切鄉音無間貼心感受,是難以形容的。

第三,1979年我的碩士論文《中國東北新石器文化研究》,林壽晉先生和饒公是校內審查的委員,校外是當時哈佛大學的余英時教授。結果是余先生給我碩論打了A級的評分。而饒公在論文審查會議上,說我所用的都是二手資料,批評得相當嚴厲。70年代要求一個港生,去中國東北做第一手田野調查工作,不免有點天方夜譚的感覺。且當時我在香港僅參加過一次本地考古發掘,對考古的理解十分淺薄。就在這樣誤打誤撞的命運安排中,從研究生開始即注意東北亞考古的情況,看到鳥居龍藏、江上波夫、三上次男在紅山等地的工作。我在東京大學的博士論文,是東北亞舊石器時代晚期細石葉技術構造。直到今天,我仍然以東北亞史前作為研究的核心。後來聽饒公說,他自己在西方學術界見聞,學者研究特別強調親身下田野和親手接觸實物的重要性,所得往往比文獻的記載更可靠。饒公對我碩士論文的批評,為我日後求學指示方向,一生謹記。

第四,饒公博學多才。我主觀上覺得,饒公特別傾情於近代考古學的發現。饒公退休晚年間,我們的約會尤其難得,其中之一難關是會見必須通過饒公次女淸芬女士的批准。清芬女士多次警告我與饒公的會談,要自我有所抑制,談考古新發現不能讓老人家太興奮,否則會傷身。饒公往往談論考古新發現,不自覺間手之舞之足之蹈之。饒公晚年唱導由於古典重溫新義滋起,預見我國未來導向文藝復興的可能,又以考古新發現層出不窮,堅信「20世紀為中國學術史飛躍時代」,「開前古未有局面」。從考古學上共同興趣的緣分,也讓我們親上加親。

第五,自1985年後多年間,我有幸得與饒公共事於香港中文大學中國文化研究所。近水樓台先得月,同研究所間有更多機會親近饒公,執卷問學。我們共同對香港古代歷史探索,有強烈的願望。長期以來,香港被譏評為文化沙漠,饒公並不以為然!他十分喜歡香港的社會。

2010年我在拍攝《香江懷古》片集採訪饒公。他直言香港文化最大問題就是:「大家看歴史看得太短,短視,是歴史的短視。」殖民地時代以來急功近利是社會普遍的現象,人們對於自己地區歷史瞭解,一般僅止步眼前的事物。他切望香港社會今後對自身過去歷史更多的關注。因為古代文獻對香港記載的缺乏,更突出考古對復原香港歷史的重要性。

我總結饒公對香港考古的重要貢獻有三。

第一,李鄭屋磚屋墓年代的考證。

1955年李鄭屋磚屋墓發現之初,主持發掘的香港大學林仰山教授,來港前曾經在山東地區積累很豐富的考古經驗。他從初期李鄭屋墓發現的時候,就感覺到這可能是一處漢墓,由於他比較慎重的性格,所以沒有輕易下一個定論。事實上由於陶瓷器屬性的變化迅速,考古出土的陶器,往往作為對遺址斷代的指標。林仰山在1955年8月13日報告中,指出李鄭屋墓葬遺物「這些帶釉陶器可能屬於漢代,或六朝時期,形制像漢代,但也有可能屬於六朝時期。」

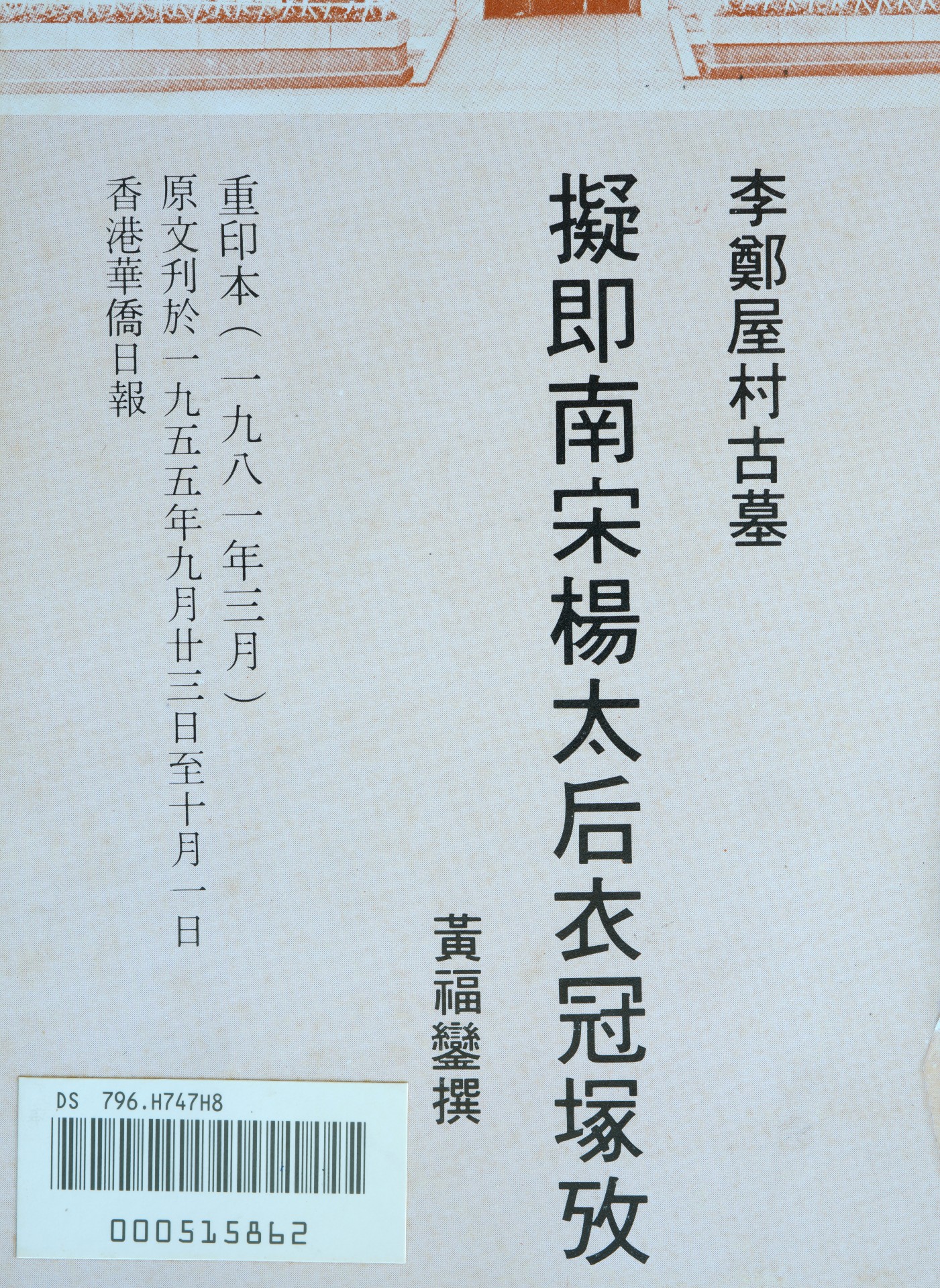

然而,曾任崇基學院歷史系主任黃福鑾教授受院長凌道揚教授的託附,在實地考察李鄭屋墓後,撰寫《李鄭屋村古墓擬即南宋楊太后衣冠塚攷》一文,於1955年9月2日先在《工商日報》刊登,後又在同年9月23日~10月1日《華僑日報》刊出。1981年該文更以單行本由中國書局刊行。黃教授基本思路認為:「唐以前九龍可能未有中原人留居。」據黃敎授的觀察,「當古墓在熱烈地發掘的一週間⋯ ⋯ 但時論認為是「晉墓」這一點,我卻抱很大的懷疑。」他認為饒教授解說「大治曆」為「大吉利」有合理之處,但「大吉番禺」不能作為時代的標誌。黃教授甚至想像,李鄭屋古墓一些有文字磗,是從附近「由不同地區搜羅得來」,而墓磗上隸書是宋人「發思古幽情」而作,並不可作為判斷年代的根據。

當然,以今日史學與考古進展考量,黃教授的唐以前中原文化與香港無關、李鄭屋墓為宋代的兩個假設,已成為學術史的材料。而黃教授指出李鄭屋墓發現初期,香港社會一般認為是晉墓的意見。這反映由林仰山教授領導下,對李鄭屋墓的斷代,未能遽下定論。

饒公在漢墓發掘期間 ,曾與羅香林教授等一同進入李鄭屋墓考察,當時一定是十分激動的。其後,羅香林教授以墓主人身份不可考,認為文獻記載在漢代此處開始設鹽場,有可能與此墓相關。饒公在1965年前後,曾在香港大會堂及日本大阪大學演講,已指出李鄭屋內磗印文字考證「大吉番禺」及「大治曆」含義,從拱門及左室造磗者的題名「薛師」,與恆帝永康元年的《修堯廟碑》和靈帝建寧五年的《成陽靈台碑》相同,勘合漢碑字體,認為確定是東漢墓的論斷,一錘定音。

林仰山在1955年曾說,依靠李鄭屋墓內文字風格考證年代的可能,「若要靠字體更準確地斷定其年代,我們必須把這些時期尚存的文字與是次發現的細心比較」。林仰山對中國考古的精通,在此反映一二。林對墓磚文字斷代考證的設想,由饒公旁徵博引以「字體斷代」,最終「得到大家的認可」(饒公語)。林、饒之間是伯樂與千里馬關系,學術上同氣相求,為李鄭屋墓研究樹立一良好學術的典範。近年來廣州、佛山、南海、深圳、珠海、徐聞等地,發現了眾多東漢墓葬。正如社科院考古所白雲翔先生總結,「李鄭屋漢墓與廣州及珠三角洲同期墓葬形制結構及隨葬品,都有著相當廣泛的一致性。」 饒公首次解決李鄭屋墓東漢的時代問題,意義重大。李鄭屋墓明確了漢政權在香港的直接管治,並且香港是隸屬南海郡番禺縣的重大問題。

我在2014年發表《秦漢香港及李鄭屋東漢官吏墓論述中》指出,自漢初南越國制度的傳承顯示,文物上銘刻「番禺」兩字,便往往與官吏政治的關係密切,是一種官方使用、管理行為的內在證明,已是相當清楚的事實。東漢政權在珠江口側開發的重大歷史意義,可以看作此地區逐漸變為漢化中心發展,九龍半島是珠三角洲漢化的前沿地。自漢以來香港新界西側繁榮遠超過東側,即溯源於東漢時期的漢化推動。這樣的格局一直到十九世紀西方船堅炮利來香港後,才有所改變。

饒公在2005年李鄭屋墓發現五十週年紀念刊上,賜墨寶《李鄭屋漢墓》題字,發表了《由磚文談東漢三國的「番禺」》,綜合文獻及考古最新發現的成果,指出「建安中,番禺因士燮且一度成為交州治所。九龍東漢墓時屬於番禺,正值南中,處安謐繁榮狀態,當時人文景觀,有極高度文化,可想而知。」觀察香港博物館所刊出1924年九龍半島航空圖,李鄭屋周圍, 仍保存有一定自然風貌。而到1954年航空照片所見,九龍灣沿岸一帶已被開發面目全非。1928年韓義理( C.M.Heaney)發表《香港石器》一文,當時九龍灣沿岸是已發現史前遺址最密集的區域,九龍灣是早期香港考古潛力最大的範圍。但很快此後數十年間隨著九龍半島發展,考古遺址幾乎是蕩然無存。

現今大家一直說李鄭屋是「唯一的一座漢磚室墓」,此中背後歷史真相,可能是由於九龍半島從未開展過科學考古調查相關。饒公說九龍半島在李鄭屋墓主人當時,曾一度「安謐繁榮」,是據文獻的推測。九龍半島原有漢代的遺跡,不幸已隨風消逝!過去有人強調李鄭屋漢墓的「唯一」性,只說明此墓是劫後餘生的歷史。今天李鄭屋漢墓當然值得我們更加珍重,然而自該墓重出天日後五十載,我們迄今仍欠缺對之深入研究。

第二,宋官富場及咸淳嚴益璋摩崖石刻考證。

饒公對香港最早紀年南宋咸淳十年(1274年)嚴益彰石刻考證及宋末二帝海上行朝在東南沿海至香港史跡鈎沈辨別,反映在他的名著《九龍與宋季史料》內,分析宋末帝國與九龍歷史關係的研究。其中與1955年嚴益彰石刻的發現與考古關係密切,引起上世紀五、六十年代在港學者對香港宋代文獻與考古資料探索一度出現過短暫的熱潮。其中關鍵人物簡又文及饒公是重要的代表。

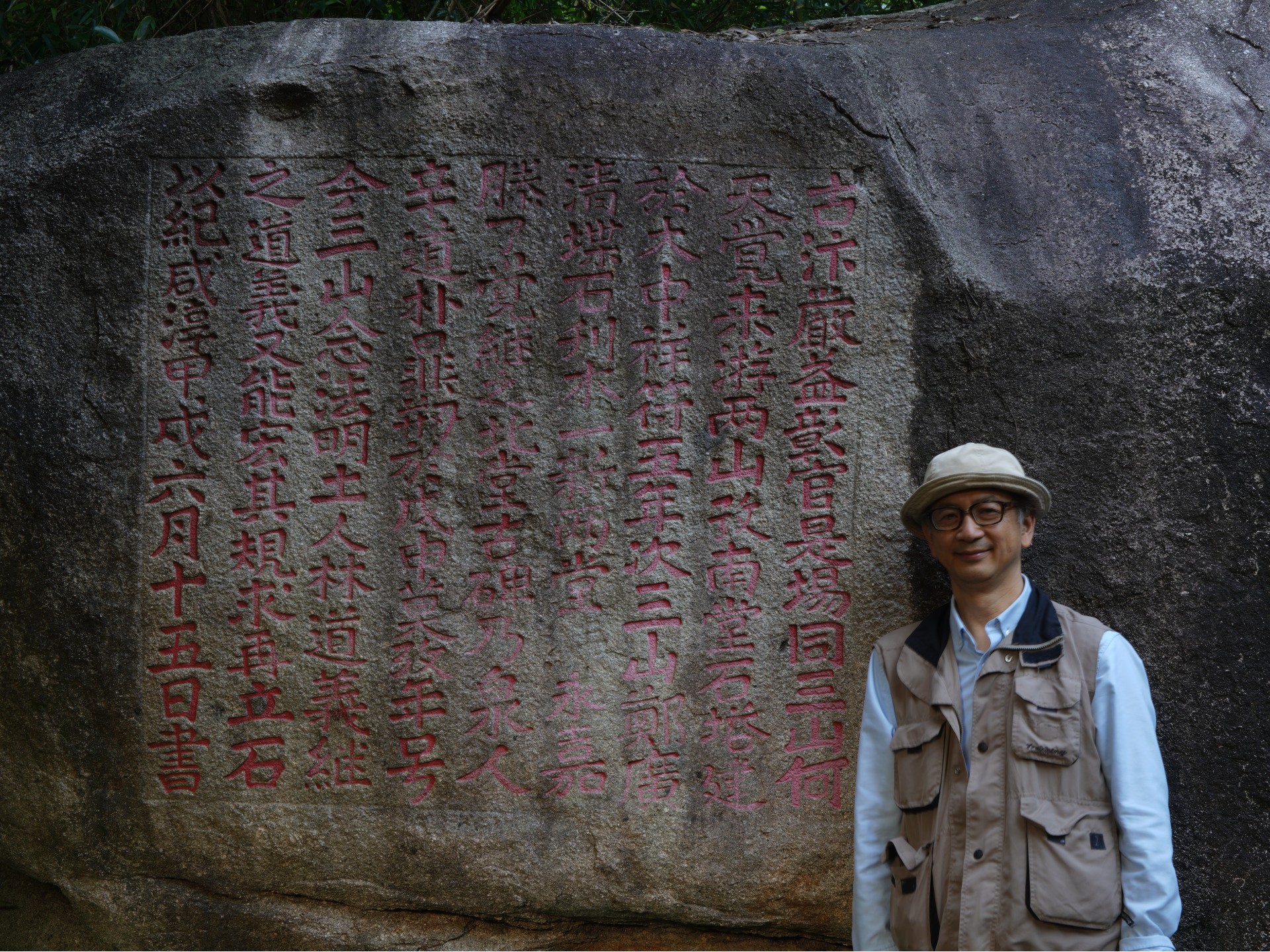

簡氏《宋官富行宮考》、《九龍南宋石刻考》等文章,針對北佛堂南宋咸淳石刻初步的解讀,貢獻良多。簡氏《三遊北佛堂訪古記》記載1958年1月18日,中外政要及文化人士共三十四人曾同遊北佛堂細節,可見林仰山教授與饒公同行,此行集體照片饒公為站立第二行列左而右第四人,林站前列右而第三人。饒公後有《南佛堂門古蹟記》,自述1959年1月18日、9月23日、10月11日三遊南北佛堂的細節。 《九龍與宋季史料》書末附圖七有林仰山、簡又文三人在嚴益彰石刻前紀念照,彌足珍貴。

饒公1965年《九龍與宋季史料》的出版,即成香港古代史不朽的名著。此時書序簡又文稱贊饒公史才、史學、史識及史德,四美具備。簡氏指「本書所蒐集之史料中,有幾種是難得罕見而由饒子發掘出來公之於眾者」。又書跋由香港大學中文學院羅香林教授評述,對饒公「於宋季帝昰、帝昺等所駐(石岡)洲地址問題,勾稽至富,厥功偉矣。⋯於其新著之精深博大,無所掩也。」這可見學界對饒公的折服。饒公對南宋以前官富場地理沿革分析,是理解咸淳嚴益彰石刻重要關鍵。

饒公在1997回顧半世紀香港考古 ,特別強調官富場歷史的重要性。他從《宋會要輯稿》中披砂瀝金,重塑出官富場歷史的源流。「隆興二年(1164年)提舉廣東茶鹽司言及「官富場」之名且云:「官富場撥附疊福場。」今大鵬城附近猶保存有疊福地名。官富場即九龍地,宋端宗景炎元年(1276年)南來,十二月在甲子門,翌年四月次官富場。(見《填海錄》)稍前此時候,本港考古發現度宗十年(1274年)咸淳甲戌,古汴嚴益彰充任官富場鹽官時,倡建之天妃大廟宇北佛堂門。今尚有摩崖石刻,斑斑可考。」

饒公鈎沈宋史料中九龍與宋王朝末年的歴史。嚴益彰石刻立石,僅早於端宗趙昰到達官富場兩年前多一些,情理上嚴益彰最有可能曾在官富埸接待端宗的官員。今年四月,我曾專程前往大廟灣考察嚴益彰石刻,目前仍在室外自然生態下保存良好。遙想當年林、簡及饒公三位先生在石刻前留影,已經是63年前的歷史,睹物思人,能不慨然。

嚴益彰石刻發現當年,曾引起香港文化界及政府官員的注意,但學術上主要是簡又文和饒公往來的切磋討論。現今遊人前往參拜石刻旁的佛堂門天后古廟為多。而在九龍城宋王臺石刻佔地利位置,又有宋端宗趙昺曾登臨的傳說,在民間及政府更受到普遍的重視。這兩者均為摩崖石刻,而學術上價值的差別,顯而易見。眾所皆知,宋王臺石刻製作的年代,可能比較晚近。而具有宋末紀年年月日及人物、地點、敍事石刻,以當時官富場「特首」身份嚴益彰所立本地媽祖廟歷史發展敍事的石刻,反而沒有得到應有的重視。 嚴益彰石刻重新發現是1955年,24年後即1979年才被政府列為法定古蹟,充分反映政府方面價值的取向。

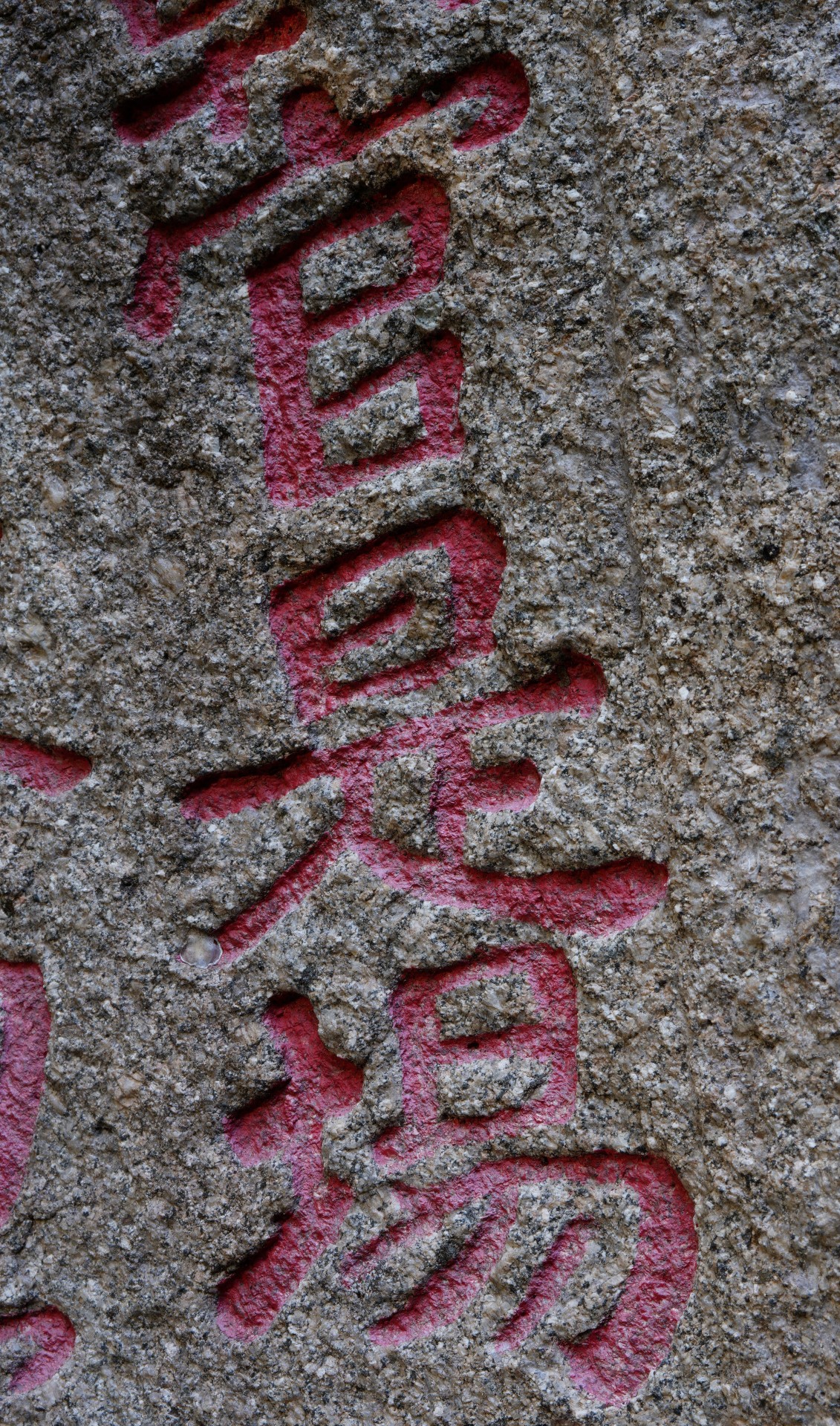

現在,代表官方古物古蹟辦事處將此石刻正式命名為大廟灣石刻,或稱地堂咀石刻,取意石刻地點位於西貢的大廟灣地堂咀。1965年饒公在此石刻照片說明是「北佛堂門咸淳摩崖」。簡又文稱之「九龍南宋石刻」。以上三者命名檢討,古蹟辦大廟灣命名只提示一個海灣背景地名,並無時代及內涵的意義。簡氏的命名過於籠統不明確。三者中以饒公的命名貼切,包括古地名、宋年號及石刻的載體。不過,現時國內對此等石刻統稱「摩崖石刻」,而石刻題字者名字,均冠於命名中。據此可作:「嚴益彰北佛堂門咸淳摩崖石刻」,簡稱「嚴益彰咸淳摩崖石刻」。

上述此摩崖石刻自發現後,經饒公、簡又文一時的研究熱潮,60年代後迄今後繼無人,半個世紀以上備受香港社會及學術界的冷落,在國內更幾乎是寂寂無聞!而此石刻中「官是場」目前唯一實物是可以與 《宋會要》文獻記載互相印證,關乎南宋九龍歷史最重的文字資料,製作年代與宋末趙昰來九龍時間幾乎是重合,為探索宋末海上行朝史料具重要的學術價值,不言而喻。雖然簡又文對此石刻內容,嘗試過細緻分析,但其中石刻眾多人物如與嚴益彰同遊何天行等人的身份,正史中都缺乏記載。最近我們山東大學師生以電腦廣泛搜索同時代閩粵家譜中,新發現此石刻內一些人物的背景,正在分析過程中 。另迄今未見過對嚴益璋石刻遺址周圍,作試掘調查,且此摩崖石刻的母體加工考察、刻字技術及全體精確三維測量紀錄,尚未有進行。

近年香港地區南宋遺址發掘數量也有不少。2012-14年間,九龍灣沙中線聖山遺址發掘規模,達到23500平方米,初步統計出文物15000公斤,30多萬片陶瓷器。後者陶瓷器不是個體數目而是陶片數,其具體的意義是難以理解。 其中報告書結論指出,沙中線聖山遺址出土宋元時期陶瓷窯囗日常生活用器,福建佔出土陶瓷70%,可見閩粵東南沿海陶瓷從海路進入九龍灣市場的興旺。同時讓人馬上聯想嚴益璋咸淳摩岩石刻的林道義,從先祖以來一直就是從事閩粵至官富場(九龍)貿易的文化商人,石刻中眾多人物大都與三山福州有密切關係。這方面最近聖山考古成果與上述石刻的時代及兩地社會經濟交流事實,互相吻合。

我推測嚴益璋摩崖石刻製作的技工,也可能是來自福建的石匠。目前香港地區南宋階段摩崖石刻僅發現過一處,刻字技工當然不是土生土長的傳統。過去簡又文只能單獨談本地一處南宋石刻。現今閩粵唐宋以來摩岩石刻已公佈十分豐富的資料。據福州市博物館張春蘭女士提供,福州烏山、鼓山都發現幾處宋咸淳年間的摩崖石刻,如泉州九日山摩岩石刻是其中一例。從南宋閩粵至香港沿海摩崖石刻的對比研究,將會是很值得關注的課題。

以饒公《九龍與宋季史料》基礎,今後從閩粵以至環珠江口考古視野的探索,將繼承50年代以來香港宋代歷史考古的研究,又再啟航向前推進。宋末二王海上行朝及嚴益璋官富場與九龍灣一帶歷史的研究,饒公是導夫先路的角色,舉足輕重。這方面饒公《九龍與宋季史料》就不僅是對香港考古學的貢獻,而是宋末元初歷史轉折里程碑的奠基之作。

以上漢磚室墓和宋代紀年石刻兩者,都是在1955年發現的。饒公自1952年起,執教於香港大學中文系。他來港不到幾年,就遇上香港漢宋兩項重大考古發現,確實是適逢盛會,亦是天意使然。近數十年來閩粵及香港本地相關考古發現不斷推陳出新。饒公上述的研究歷久常新,為香港考古學研究經典的作品。

第三,夏商牙璋探索與古史辨的突破。

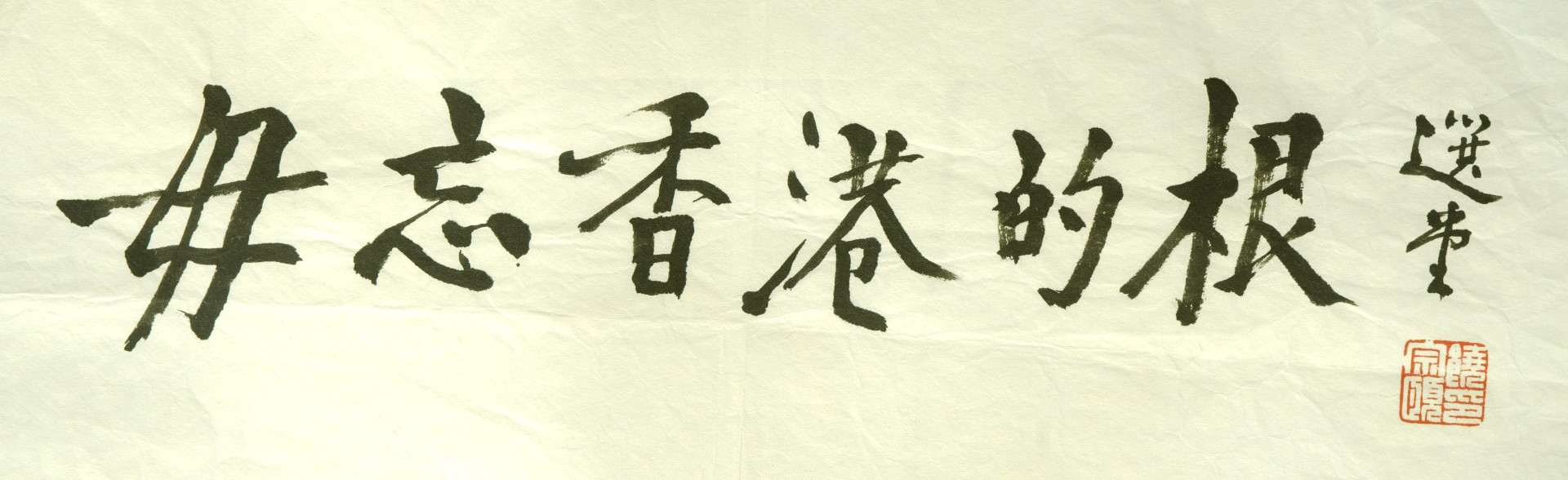

1990年在南丫島大灣遺址的工作直接誘導此研究開展。圭璋是三代最重要的玉禮器,由於大灣商代牙璋的發現,勾起饒公回憶弱冠與顧頡剛編輯《古史辨》學術上的齟齬,又再一次舊事重提,引發饒公半世紀後對舉足輕重的古史辨學派的評議。更有意義的是,這又是一次適逢其時。1990年代初越南傳出牙璋玉器的出土消息,稍後法越雙方合作的學術會議,特別邀請饒公親身前往河內實地考察。因為我是大灣牙璋發現者之一,有幸得饒公提攜一同前往越南考察。其後,三十年來我一直關注牙璋在越南及國內研究的發展。下文我通過自己親見親聞事實,介紹饒公考察研究牙璋的過程,也簡略綜述近來相關研究發展。本節中就不再更多陳述。饒公說過去香港人對歷史的短視,源不深而流不遠。香港本土,並不是明清及近代香港所能涵蓋,香港有7000年與祖國連綿不斷的歷史承傳。饒公告誡我們:「毋忘香港的根」。